公認会計士でプログラミングに興味があるなら「Python」がおすすめなので魅力を語り尽くします

こんにちは、たなです。

公認会計士がプログラミングを勉強する意味

「公認会計士でプログラミング勉強して意味あるの?」

かつて僕はそんな疑問を抱いていました。

監査法人で働いている人、事業会社やコンサル会社で働いている人、環境はそれぞれだと思います。結論から言えば、公認会計士であったとしてもプログラミングを勉強する意味はあります。理由は業務に活かせるし、スキルが武器となりキャリアの強みになるから。

とは言えプログラミング言語には以下のように様々な種類があります。

- Java

- Ruby

- PHP

- C/C++

- C#

- JavaScript

- Python

すでに学習したい言語が決まっている人は、その言語を勉強すればいいと思います。もし「プログラミングに興味はあるけど、どの言語を学習すればいいかわからないor悩んでいる」という人にはPython(パイソン)がおすすめです。

僕の経験もありますが、公認会計士とPythonは相性が良いと思っています。そこで本記事では、公認会計士でプログラミングに興味がある人は「Python」を学習すべき理由を、Pythonの概要や学習方法とあわせて紹介していきます。

本記事の内容

- プログラミング言語”Python”とは何か

- Pythonを使うと一体何ができるのか

- プログラミング未経験からPythonを効率的に学習するロードマップ

公認会計士がプログラミングするなら「Python」

「そもそもPythonって何?」というところからわかりやすく解説していきます。日々複雑なデータを扱う公認会計士だからこそ、人一倍Pythonの魅力に気付けるはずです。

Pythonってどんな言語?

Wikipediaによると「Python(パイソン)とはインタープリタ型の高水準汎用プログラミング言語」と説明があります。何のことか意味がわかりません。

プログラミング言語の厳密な意味を知ってもあまり意味はないので、ここでは知っておいて頂きたい特徴だけまとめておきます。

- 1990年頃にグイド・ヴァンロッサム氏により開発された言語

- 初心者でも習得しやすい人気の言語

- Pythonにより書かれたコードは読みやすく理解しやすい

- ビッグデータ解析やAI(人工知能)分野で注目を集めている

こんな感じですね。

初心者でも習得しやすい人気の言語

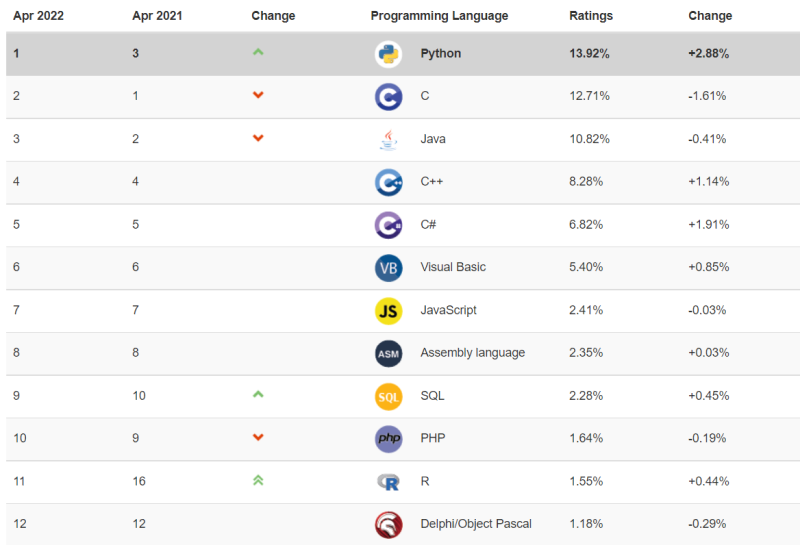

Pythonがどれだけ人気があるのか、プログラミング言語の人気度調査をしているTIOBE indexの資料を見てみます。以下は2022年4月時点のデータ。

かつては「C言語」が1位でしたが、2022年4月時点ではなんとPythonが1位に。プログラミング言語間で優劣をつける必要はないですが、それだけPythonが人気ということがうかがえます。

2000年頃から2022年までの趨勢を表した以下のグラフからも人気ぶりがわかります。

Pythonにより書かれたコードは読みやすく理解しやすい

これも大きな特徴です。プログラミング初心者にはとっつきやすい(文法がわかりやすくて学びやすい)のは大きなメリット。他の言語と比べてみても、Pythonはかなりシンプルでコードがスタイリッシュなのです。

コードの意味はわからなくてもいいので、ためしに「Hello World」と出力するコードを見比べてみましょう。上がC言語で、下がPythonになります。

#include <stdio.h>

main()

{

printf("Hello World\n");

}print("Hello World")うん、Pythonのスタイリッシュさがわかりますね。

とにかくシンプルで書きやすいし、読みやすい(可読性が高い)のです。

このような特徴を踏まえた上で、Pythonが使えると何が出来るのかを詳しくみていきます。

Pythonを使えると何が出来るのか

Pythonはかなり万能なので、興味が先走って何から手を付けていいかわからなくなる経験を味わう人も少なくありません。ただそれは時間をロスする上に遠回り。

結局、Pythonを使えると何が出来るのかをまとめたのがこちら。

- 業務の効率化

- ビッグデータ分析と可視化

- 予測モデルの構築

- AI(人工知能)開発

- Webアプリケーション開発

1つずつ解説していきます。

業務の効率化

一番最初にメリットを感じるのはこれだと思います。例えばExcelファイルをはじめ、公認会計士として働くプロジェクトでは、監査現場であれコンサル現場であれ大量のファイルやデータを扱いますよね。

毎回ぽちぽちファイルやフォルダを開いて操作をするのは面倒。連結パッケージのように同じ形式のファイルデータを集計するのにも時間がかかる。こんな面倒な作業から解放してくれる救世主がPythonなのです。

目的にあわせて一度コードを書いてしまえば、後はコードを実行するだけで、業務効率化(自動化)を実現させることが出来ます。僕がPythonを学ぶきっかけがExcel VBAだったのですが、Excel内にとどまらない、より広範囲での業務効率化を実現したいと考えて行きついた先がPythonでした。

請求書処理から経費の計算プロセスまで、幅広い業務で適用できるので、少しでも時短や自動化をしたい人には最適です。

ビッグデータ分析と可視化

これも公認会計士には魅力的なはず。Excelは上場企業をはじめ、多くの企業でいまだに使われている表計算ツールです。監査であれば分析的手続きとして使うこともありますし、コンサル現場でも時系列データとして並べてクライアントの財務指標分析をすることは日常茶飯事。

データ分析のスコープ(範囲)が限られていれば、Excelでも支障はありません。ただこれがビッグデータになるとかなりキツい。ご存知の通り、Excelだと時には固まってしまい、作業が進まないイライラにつながります。

こんな時にPythonはめちゃくちゃ役に立ちます。先ほどは業務効率化として使えるメリットをお伝えしましたが、むしろデータ分析こそPythonが本領を発揮できる領域なのです。

「データ整理」→「Pythonでコード処理&実行」→「欲しい分析結果が手に入る」

これが出来てしまいます。しかもグラフで可視化まで。

いくつかグラフのイメージをお見せします。

Excelでもグラフは作成できますが、Pythonの方がビジュアル含めおすすめです。

「折れ線グラフ」「棒グラフ(縦)」「棒グラフ(横)」「箱ひげ図」「散布図」「ヒートマップ」など、これ以外にもデータにあわせて色々なグラフを作れます。

予測モデルの構築

続いては予測モデルの構築。わかりやすくこのように表現していますが、もう少し専門的にいうと「機械学習」「データサイエンス」に関する領域となります。

先ほどのデータ分析は統計学で言うところの「記述統計」止まり。

こちらは「推測統計」や「アルゴリズム設計(モデル構築)」といった、より高度なことが出来ます。なんだかわかりにくいですよね。

例えるなら「来月の店舗売上を予測して欲しい」といったような要望に応えるイメージです。具体的には、まず店舗に蓄積している経営データを整理・加工した上でモデルを構築していきます。そしてモデルの精度を高めつつ、最終的に「○○の場合は売上△△くらい」といった推測をしていくのが予測モデルの構築です。

監査業務というよりかはコンサル業務で活かされる内容とはなりますが、ここまで出来れば転職市場での価値も爆上がりです。データサイエンスやDXコンサルに興味がある人にもおすすめ。

AI(人工知能)開発

Pythonが使えると「AI開発」まで出来てしまいます。

最近ではAIエンジニアという職業もありますが、そういった人はみんなPythonを習得しています。公認会計士でこの領域に興味がある人は、もはや業務の延長線ではなくキャリアチェンジに近くなるとは思います。僕は興味があり、手を出しました(笑)

人工知能は「人間の脳を模倣したプログラム」です。要は人間と同じように物事を認識・判別できるようにすることを目的としたもの。その根底にあるのはビッグデータとディープラーニング(深層学習)といった技術なのですが、いずれもPythonがあってこそ成り立っています。

AIエンジニアではなく、AIコンサルタントとして活躍している人もいるので、そういった意味でこの領域を学習する意義も大きいと言えます。AI系の人材不足も深刻ですからね。

Webアプリケーション開発

そして最後。Pythonを使えばWebアプリケーションも開発することが出来ます。

イメージとしては、クラウド会計ソフトfreeeのようなダッシュボードも作れる感じです。WebアプリケーションはRubyというプログラミング言語でも作れるのですが、機械学習や人工知能との相性の良さからPythonで作られるケースもかなり増えてきています。

僕が作ったテスト用のWebアプリケーションを載せておくので、こんなのが作れるのかと理解の足しにしてみてください。ExcelやCSVファイルを読み込み、それを自動的にグラフで可視化するダッシュボードです。

ログイン画面から実装することができるので、もっと作り込めば本格的なアプリにすることが出来ます。起業してサービス開発したい人にもおすすめです。

プログラミング未経験からPythonを効率的に学ぶ方法

と、ここまで熱くPythonの魅力について語ってきました。

僕がPythonに興味を持った時は、何が出来るか知らないまま学習を始めてしまいました。全体像を知ろうとしても、よくわからなかったんですよね。。。なので、本記事を通してPythonのイメージが少しでも湧いたら嬉しいかぎりです。

最後に、プログラミング未経験からPythonを効率的に学ぶ方法を紹介しておきたいと思います。こちらも書店やネットで情報があふれているので、別記事でかなり詳しくまとめました。無料で学べるサイトから有料だけどコスパが良いサイトまで、僕が勉強を始める前に知りたかった情報を網羅させています。

実際にPythonを勉強してみようかなと思って頂けた方は【完全ガイド】pythonの学習サイトをレベル別に紹介!【基礎から機械学習・人工知能までのロードマップ】の記事もあわせて読んでみてください。

【完全ガイド】pythonの学習サイトをレベル別に紹介!【基礎から機械学習・人工知能までのロードマップ】

pythonを極めたいすべての人に贈る学習ロードマップ。おすすめの学習サイトをレベル別に紹介しているので、pythonのレベルをあげていきたいと考えるすべての人に読んで欲しい記事です。これさえ読めば、自分に合っている学習方法やこれから目指すべき方向性がわかります。pythonライフ、楽しんでいきましょう。

まとめ:公認会計士でプログラミング始めるならPythonがおすすめ!新たな可能性が開けますよ

本記事をまとめます。

- 数値に強い公認会計士にはPythonがおすすめ

- Pythonは初心者にも扱いやすいく人気も高いプログラミング言語

- Pythonが使えれば業務効率化・データ分析・AI・アプリ開発もできる

- Pythonを効率的に学習するためには全体ロードマップを意識しよう

こんな感じですね。

「業務でPythonを使ってみたい」

「公認会計士として新しい武器が欲しい」

「データサイエンティストやAIエンジニアに興味がある」

といった人は、ぜひPythonに触れてみてください。最初はハードルが高いと身構える人も多いですが、始めてしまえばコードも書けて楽しい毎日です。公認会計士でPythonが使える人材は超希少です。

本記事が同志である公認会計士のみなさまに少しでも役に立てばうれしいです。

良いPythonライフを。